北京时间7月4日,克里斯·保罗的职业生涯已经来到了一个微妙的十字路口。这位12次入选全明星、5次荣膺助攻王、6次抢断王的控卫大师,在2025年夏天成为了自由球员市场上最引人关注的"待业"球星之一。当其他同龄球员纷纷选择退役或接受角色球员定位时,保罗依然坚持着自己的原则——拒绝替补角色,拒绝底薪合同。这种坚持让这位即将年满40岁的老将陷入了尴尬的境地,也引发了关于职业球员生涯末期该如何抉择的深刻讨论。

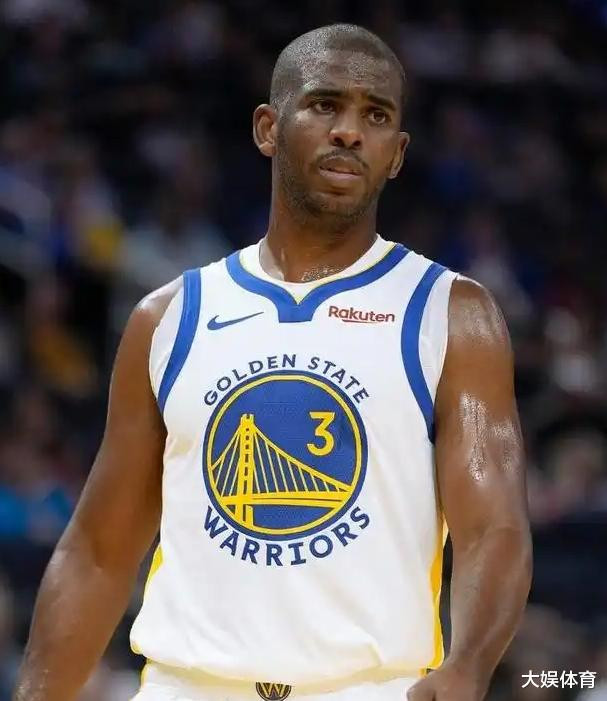

从数据上看,保罗上赛季在勇士队依然保持着相当不错的竞技状态。在场均26.4分钟的出场时间里,他能贡献9.2分、6.8次助攻和1.2次抢断,三分命中率达到37.1%。这些数字表明他仍然有能力在NBA立足,但问题在于,这些数据背后隐藏着两个关键信息:出场时间是职业生涯新低,得分则是除新秀赛季外的最低值。更值得注意的是,当保罗在场时,勇士的净效率为+3.5,而当他下场后,这个数字骤降至-1.8。这种影响力与他的薪资预期之间形成了鲜明对比——保罗团队坚持寻求一份年薪不低于1000万美元的中产合同,这对于大多数争冠球队来说都是难以承受的奢侈。

湖人队曾被认为是保罗的潜在下家之一。勒布朗·詹姆斯与保罗的友谊众所周知,两人曾多次表达过并肩作战的愿望。然而,湖人的薪资结构已经相当紧张,他们更倾向于用底薪签下年轻有活力的后卫,而非花费中产特例在一位40岁的老将身上。快船队也曾短暂考虑过迎回这位昔日核心,但最终他们选择了更具性价比的选项。太阳队更是明确表示,他们的后场已经饱和,不需要再增加一位需要大量持球的老将控卫。这些现实情况让保罗的处境愈发艰难。

深入分析保罗坚持不打替补的心理因素,我们可以看到一个顶级竞争者的自尊与骄傲。纵观保罗19年职业生涯,他从未以替补身份出战过任何一场比赛。这种连续1363场首发的纪录(截至2024-25赛季)在NBA历史上都极为罕见。对于一位习惯了掌控比赛节奏、在关键时刻决定胜负的球员来说,接受替补角色意味着对自己整个职业生涯的否定。正如一位不愿透露姓名的球队高管所说:"克里斯依然相信自己能影响比赛,他认为自己值得25分钟以上的高质量出场时间,而不是在垃圾时间刷数据。"

薪资要求方面的情况同样复杂。NBA的薪资专家马克·斯坦因指出:"保罗的情况很特殊,他既不是完全的老将底薪球员,又不值得占用全额中产。这种'中间地带'让很多球队望而却步。"考虑到保罗职业生涯总薪资已经超过4.5亿美元,金钱可能已经不是他首要考虑的因素。但接受底薪在某种程度上会被视为"自我降格",这与他维持自身市场价值的商业考量相冲突。保罗代言的球鞋、运动装备等商业合同都与他在联盟的地位息息相关,一旦接受底薪,这些附加价值可能都会受到影响。

从球队建设的角度看,争冠球队对保罗这类球员的需求正在发生变化。现代NBA更看重三分投射、防守弹性和无球能力,而这些恰恰是保罗随着年龄增长逐渐下滑的方面。虽然他的组织能力和篮球智商依然顶级,但防守端的速度劣势和进攻端的爆发力下降让他在高端局中容易被针对。一位西部球队的球探坦言:"在季后赛中,对手会无限针对保罗进行挡拆换防,这让他的价值大打折扣。"这也是为什么像掘金、凯尔特人这样的争冠球队宁愿培养年轻控卫,也不愿冒险签下保罗。

保罗的案例不禁让人联想到其他超级控卫的生涯末期。约翰·斯托克顿在40岁时依然保持着首发位置,但那是在爵士队完全围绕他和马龙打造的体系内;史蒂夫·纳什在湖人时期饱受伤病困扰,但他在太阳的最后阶段依然能贡献高效表现;贾森·基德则成功转型为小牛队的冠军拼图,但那是建立在他完全接受角色球员定位的基础上。与这些前辈相比,保罗似乎卡在了两种选择之间——既不像斯托克顿那样拥有绝对体系支持,又不愿像基德那样彻底放下身段。

家庭因素也在保罗的考虑范围内。他与妻子Jada在洛杉矶建立了稳定的生活,三个孩子都在当地上学。这让他对加盟洛杉矶以外的球队持谨慎态度。消息人士透露,保罗甚至考虑过如果找不到合适的球队,可能会选择暂时休战半年,等待赛季中期有球队出现控卫需求时再签约。这种"等待观望"的策略虽然冒险,但也反映出他对自身价值的坚定信念。

从商业价值角度看,保罗依然是NBA最具市场影响力的球员之一。他的球衣销量常年位居控卫位置前列,社交媒体粉丝数超过3000万。球队在评估他的价值时,不仅要考虑场上贡献,还要计算他能带来的门票收入、转播关注度和商业合作机会。这也是为什么一些处于重建中期的球队,如魔术、活塞等,都曾表达过对保罗的兴趣——他们看中的不仅是保罗的场上表现,更是他帮助年轻球员成长的能力和自带的商业光环。

推球网8月1日 足坛转会市场再度热闹起来,多家媒体爆料,曼联对莱比锡前锋塞斯科展...

![[新浪彩票]足彩第25119期大势:那不勒斯防平](/images/defaultpic.gif)

足彩大势 动态提点: 1、伯恩茅斯VS狼队:伯恩茅斯最近状态不佳,输球的场次较多...

#搜索话题全勤挑战赛7月# 抵押车低价诱惑背后的产权风险 开篇点明抵押车因价格低...

加满一箱油能省5块钱!2025年4月全国加油站同步更新价格表时,柴油消费者终于迎...